Susannah Cremer-Bermbach 2021

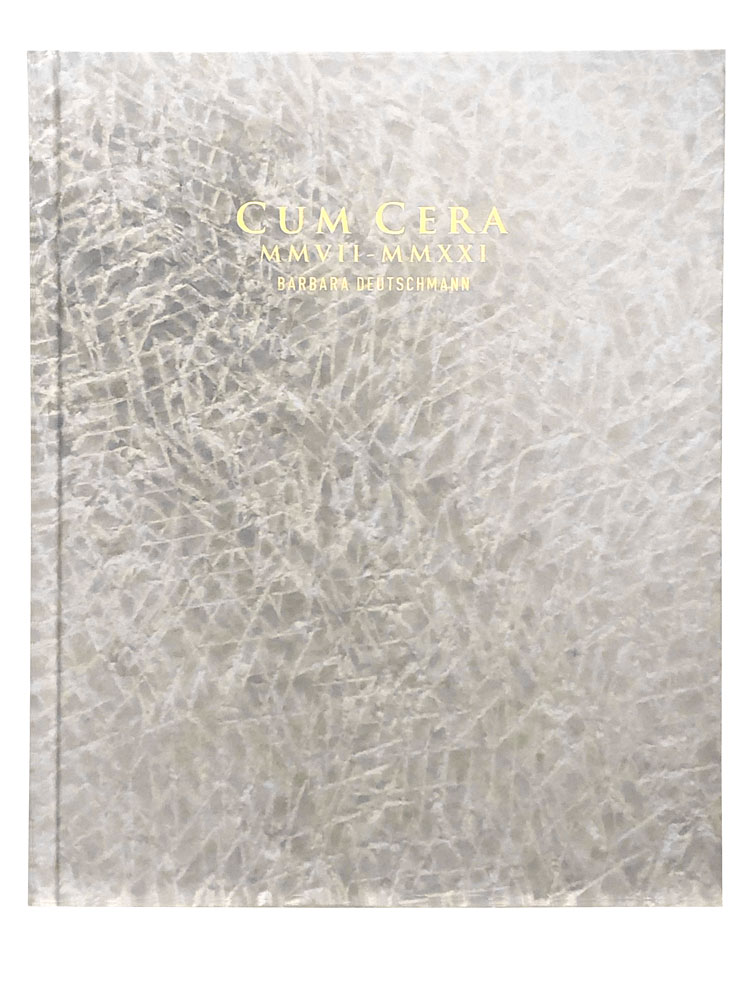

Cum Cera

Die Skulpturen und Papierarbeiten von Barbara Deutschmann

„... Aber die Form ist auch, und zwar meistens, das, was hineinschneidet ins Gelebte, um etwas freizulegen, mit dem man die Endlichkeit vergisst: ein Vergessen, das man für Schönheit halten wird.“1

Die Skulpturen präsentieren sich zunächst als geometrische Formen, aus gegensetzlichen Materialien gefügt:

hart, schwer, opak der Beton oder Stein, vergleichsweise weich, durch seine Lichtdurchlässigkeit scheinbar leicht das Wachs. Auf den zweiten Blick erweist sich auch das technische Verfahren als gegensetzlich: Widerständiges, dauerhaftes Material, in Form gehauen oder geschnitten, und in seiner Konsistenz temperaturabhängiges Material, in Form gegossen – ein skulpturaler und ein plastischer Vorgang, jeweils mit langer Tradition, in einem Werk vereint. Dazwischen liegt das Gewahrwerden eines weiteren Gegensatzes: geometrische Formen und Linien, die außen klar und präzise konturiert sind, treten innerhalb der Wachsformen unscharf in Erscheinung. Dieser Einblick in ein mit linearen Formen bezeichnetes Innenräumliches, das sich gleich einem Schattenraum optisch trotz der äußeren Klarheit nicht eindeutig erfassen lässt, ist das eigentliche Ereignis.

Darauf ist das komplexe Herstellungsverfahren abgestimmt. Als Ausgangsmaterial dient neben Beton vor allem Kalkstein und Marmor. Wichtig ist Barbara Deutschmann ein hoher Härtegrad, eine feinkristalline, wenig marmorierte Struktur und eine zurückhaltende, homogene, helle bis dunkle Farbigkeit. Einmal gewählt und auf die ihm innewohnenden formalen Möglichkeiten hin begutachtet, erhält der Stein seine äußere geometrische Form. Seine Oberfläche wird poliert und dann geriffelt. Von winzigen Kerben zersplittert, die ihren Glanz feinporig herunterbrechen, entsteht eine homogene Textur. Beim Betonstück ergibt sich die offenporige Textur durch Lufteinschlüsse beim Gießen auf der ansonsten glatten Oberfläche von selbst. In beiden Materialien finden sich des öfteren lineare Einschnitte. Anzahl, Größe, Position und Tiefe der zu entfernenden Teile werden festgelegt und dann herausgeschnitten. Es folgt die Positionierung und Verankerung separat angefertigter linearer Formen aus schwarz, seltener aus farbig gefärbtem, formstabilem Hartwachs in den Ausschnitten. Diese werden anschließend mit dem erwärmten, farblosen Paraffin aufgefüllt. Sobald der Härtungsprozess beendet ist, wird die Oberfläche geschliffen und poliert.

Es ist ein Arbeitsprozess in mehreren Etappen, von denen jede einzelne ein hohes Maß an Erfahrung im Umgang mit den verwendeten Materialien, Respekt vor ihren spezifischen Eigenschaften und handwerkliche Sorgfalt einfordert. Für die Papierarbeiten, die seit einigen Jahren unabhängig von den Skulpturen entstehen, gilt ähnliches, auch wenn die einzelnen Schritte weniger aufwendig und komplex sind und daher direkter erfolgen können. Als Bildträger liegt ihnen ausnahmslos stabiles, aber nicht zu festes, saugfähiges Papier mit auffälliger Eigenstruktur zugrunde: bevorzugt langfaseriges und unregelmäßig strukturiertes wie handgeschöpftes oder Hanf- und Himalaya-Papier, seltener relativ gleichmäßig strukturiertes Papier wie Bütten. Zunächst werden mit dem Enkaustikstift vorderseitig eckige Flächen, teilweise perspektivisch verzerrt und von linearen Leerstellen gegliedert, aus farblosem Paraffin, und dann rückseitig ähnliche Flächen und dünne Linien aus schwarz gefärbtem Paraffin aufgetragen. Abschließend erfahren jene schwarzen Flächen, die außerhalb der farblosen Paraffinschicht liegen, vorderseitig nochmals eine Nachbearbeitung mit schwarz gefärbtem Wachs. Dadurch entsteht auch hier ein Wechselspiel zwischen opaken und transparenten, präzise konturierten und unscharfen Linien und Flächen, zwischen Statik und Dynamik. Das konstruktive Erscheinungsbild wird dabei spielerisch unterwandert durch Verschiebungen und Verschachtelungen, die zunächst plausibel erscheinen, sich dann aber meist als mehr oder weniger widersprüchlich erweisen. Mit einem Abstandshalter mittig auf dem Untergrund des Rahmens befestigt, entfaltet die Papierarbeit unterdessen unabhängig von dieser irritierenden Flächenraumkonstruktion ihre eigene, reale, durch Wellungen und Wölbungen zuätzlich verstärkte Körperhaftigkeit.

Als Steinbildhauerin ist sich Barbara Deutschmann der langen, bis weit ins 19. Jahrhundert von der griechisch-römischen Antike geprägten Kunstgeschichte dieser Gattung bewusst. Ebenso kennt sie die traditionellen Anwendungsbereiche von Wachs, dem die Antike kaum eine eigene bildnerische Qualität zuerkannte. In der Malerei wurde es als unverzichtbarer Bestandteil zum Binden von Farbpigmenten geschätzt, um sie im enkaustischen Verfahren heiß auf den Bildträger aufzutragen und mit diesem fest zu verschmelzen. Anwendung fand die Enkaustik bevorzugt bei Mumienportraits und später bei frühchristlichen Ikonen. Bei der Anfertigung von Skulpturen und Plastiken, insbesondere von Totenmasken, hatte Wachs eine wichtige, wenngleich vornehmlich dienende Funktion als Modell und Gussform inne. Die Römer benutzten es zudem, um Fehlstellen bei ihren Figuren auszugleichen. Von Ausnahmen abgesehen, blieb Wachs bis ins 20. Jahrhundert hinein ein plastisches Gebrauchsmaterial, dessen sichtbarer Einsatz hauptsächlich in kunstgewerblichen Bereichen erfolgte, von

Wachsfiguren und Puppenköpfen über anatomische Präparate und Moulagen bis hin zu Andachtsbildern und Votivgaben. Heute beschränkt sich die Präsenz von Wachs weitgehend auf Kerzen.

Während ihrer Ausbildung zur Bühnenplastikerin am Nationaltheater in Mannheim und in ihrem Studium an der Hochschule für Künste in Bremen in den 1980er-Jahren beschäftigte sie sich gleichermaßen mit figürlichen wie mit abstrakten Formen. Auch fing sie in dieser Zeit an, mit Stein und Beton, Wachs und Gießharz zu arbeiten. Mit dem Beginn ihrer freischaffenden Tätigkeit 1992 konzentrierte sich Barbara Deutschmann ausschließlich auf diese Materialien und die geometrische Formensprache. In den 1990er-Jahren entstanden zunächst mehrteilige Wandskulpturen, bei denen gegossene Teile aus Beton und ein- oder mehrfarbige Teile aus Paraffin in einen Dialog treten. Schon hier zeigte sich ihre Auseinandersetzung mit Statik und Dynamik,

mit Ruhe und Bewegung, mit der Rhythmisierung von Bewegung und Gegenbewegung. Dementsprechend waren Techniken wie Wachs in Beton zu gießen und linear verlaufende Formen aus Hartwachs in Paraffin zu integrieren früh präsent.

Die mehrteilige Wandskulptur blieb über viele Jahre die bevorzugte Gestaltungsweise. Das zunehmende Hadern mit der Wand als Grenze, als Begrenzung des Raums, führte schließlich zur körperlich-räumlichen Autonomie der freistehenden Skulptur, die in ihrer Allansichtigkeit auch die Befragungsmöglichkeiten der Bewegungsthematik erweitert. Die hier gewonnenen Erfahrungen eröffneten der Künsterin wiederum eine neue Sicht auf die Möglichkeiten der Fläche, die sie heute in den Papierarbeiten auslotet.

Die Fähigkeit, genau hinzuschauen und mit den Augen Maß zu nehmen, überprüft Barbara Deutschmann gelegentlich, indem sie Figuren und Gegenstände zeichnet. Diese privaten ‚ Fingerübungen‘ wären kaum der Erwähnung wert, hätten sie nicht Teil an einem kunsthistorischen Hintergrundstrahlen, das gerade die Skulpturen gleichsam feinstofflich zu durchdringen scheint. Ihre lateinischen Titel verweisen mit beiläufiger Souveränität darauf. Sie zeigt sich noch weit prägnanter und pointierter im Katalogtitel. Die Bezeichnung ‚ SINE CERA‘ war in der römischen Antike ein Qualitätsmerkmal für eine perfekt ausgeführte Skulptur oder Plastik, die keiner weiteren Ergänzung mit Wachs bedurfte. Im Umkehrschluss verweist ‚ CUM CERA‘ augenzwinkernd auf ein handwerklich entfernt vergleichbares, der Intention jedoch diametral entgegengesetztes Vorgehen: Der Stein wird gezielt fragmentarisiert, um die fehlenden Teile durch Wachs erneut zu einem den äußeren Konturen nach kompakten plastischen Volumen zu formen. Dabei sind beide Materialien, das skulptural ebenso wie das plastisch geformte, autonom und gleichwertig behandelt und zugleich in kontrastierender Weise aufeinander bezogen.

Ihre klare, geometrische, dem harmonischen Maßverpflichtete Formensprache rückt die Skulpturen und Papierarbeiten in die Nähe der konkreten Kunst, deren Ziel Max Bill 1947 darin sah, „Gegenstände für den geistigen Gebrauch zu entwickeln…“. Damit war primär die rationale bzw. intellektuelle Beschäftigung mit Kunst gemeint. Der optische Sinn sollte in erster Linie als ‚ denkendes‘ Auge angesprochen und gebildet werden. Die Skulpturen von Barbara Deutschmann gehen darüber hinaus. Zunächst einmal verführen sie das Auge: Zum materialgerechten Umgang mit Stein, Beton oder Papier und Wachs, entsprechend ihren jeweils spezifischen Eigenschaften, zählt ganz wesentlich die Entfaltung der dem Material innewohnenden Schönheit. Zusätzlich verstärkt durch die ausgewogene Proportionierung der Teile zueinander, strahlen sie zusammen mit der sehr zurückhaltenden Farbigkeit Ruhe und Stille aus. Nicht zuletzt wecken die Materialien und ihre sorgfältige Behandlung das Bedürfnis, diese zu berühren. Die aufgeraute Oberfläche lässt den Stein wie von einer feinporigen Haut umhüllt und dadurch fast zart, verletzbar und eher warm als kalt erscheinen. Die glatt geschliffene Oberfläche der Wachsform wirkt dagegen fest und widerstandsfähig, eher kühl als warm. Die eingegossenen dunklen Formen aus Hartwachs vermögenan Einschlüsse bei fossilem Harz zu erinnern. Kaum merklich widerspricht der optische Eindruck damit dem Wissen um die Beschaffenheit von Stein und Wachs, und weckt das Verlangen, sich haptisch zu vergewissern.

Die sinnliche Attraktivität wird noch gesteigert durch die Semitransparenz des Wachses, die nur diffuse Einblicke in das Innere des plastischen Körpers gewährt. Je nach den Lichtverhältnissen des Umgebungsraums mal mehr, mal weniger deutlich zu erkennen, setzen die darin eingeschlossenen linearen Formen die in Stein geschnittenen Linien in ihrem horizontalen, vertikalen oder diagonalen Verlauf fort, verbinden und ergänzen sie. Gelegentlich bilden sie geometrische K rper. Oder sie spiegeln Formen, die sich durch die aus dem Stein geschnittenen Teile ergeben. Der Versuch, zwischen tatsächlicher Beschaffenheit und Illusion, zwischen Sein und Schein zu unterscheiden, scheitert an der mangelnden Eindeutigkeit. Das Misslingen eröffnet wiederum dem Vorstellungsverm gen oder ‚ inneren Auge‘ (sofern ausgebildet) die Möglichkeit, den Raum durch eigene Gedanken und erinnerte Bilder mit und weiter zu gestalten. Es geht also um eine reflektierte und sich selbst

reflektierende Wahrnehmung. Und diese wird weniger durch das optisch eindeutig zu Erfassende angeregt als vielmehr durch eine Unschärfe, wie wir sie beim Blick aus dem Zugfenster auf die vorbeiziehende Landschaft erleben. Als Projektionsfläche des Geistigen wie des Psychischen führt sie zugleich vor Augen, dass wir immer mehr wahrnehmen als das, was deutlich sichtbar ist.2

Das eigentliche Thema der Kunstwerke Barbara Deutschmanns ist also weder die geometrische, reduzierte Formensprache noch die zur Synthese gebrachte Gegensätzlichkeit der Materialien. Grundlegend und allen Werkgruppen gemeinsam ist vielmehr die im Wechselspiel von Klarheit und Unschärfe, von Statik und Dynamik, von Bewegung, Gegenbewegung und Ruhe sich aufbauende Irritation, die mit der gleichsam implodierenden Bewegungsdynamik das raumzeitliche Gefüge zu verschieben scheint. In den Arbeiten auf Papier wird dieser Eindruck hervorgerufen durch die perspektivische Verschiebung von Linien und Flächen, die mal unscharf, mal scharf konturiert übereinander geschichtet sind. In den Skulpturen resultiert er aus dem Innenleben der Wachsform. Deren Konsistenz lässt die Konturen der linearen Formen weich verschwimmen, wie mit

der Sfumato-Technik gemalt. Wir erfahren nichts Genaues, nicht über ihre tatsächliche formale Beschaffenheit und schon gar nicht über den Raum, in dem sie sich befinden. Die äußere Form lässt den Rückschluss zu, dass er klein sein muss. Seine Höhe und Breite können wir optisch ermessen. In Ungewissheit lässt uns allein seine Tiefe oder vielmehr seine Untiefe. Sie wird subtil verstärkt, wenn sich die in Wachs gegossenen Linien in denen in Stein oder Beton geschnittenen fortsetzen. Oder nochmals gesteigert, wenn sich die Linien zur perspektivischen Darstellung einer geometrischen Form fügen. Dank der Unschärfe als Innenraum, vor allem aber als Illusionsraum ad absurdum geführt, bleibt schließlich die Wahrnehmung von etwas, das sich als Widerschein, Schatten oder Schemen von etwas Eingeschlossenem oder einer Ablagerung im Zwischenräumlichen abzeichnet und sich nur jenseits der Messbarkeit von Raum und Zeit in einem Gedanken, einem Gefühl, einer Erinnerung, einer Erkenntnis vollendet und erfüllt.

1 Yves Bonnefoy, Der rote Schal, München 2018, S. 219

2 siehe weiterführend dazu: Wolfgang Ullrich, Die Geschichte der Unschärfe, Berlin 2002